スピーカーを選ぶとき、多くの人が直面するのが「パッシブスピーカー」と「アクティブスピーカー」という2つの選択肢です。

名前は耳にしたことがあっても、その違いや特徴を正しく理解している人は意外と少なく、結局どちらを選ぶべきかで迷ってしまうケースは少なくありません。

特に、初めて本格的にスピーカーを購入しようと考えている人や、パソコンやテレビに接続して日常的に音楽や映画を楽しみたいと考えている人にとっては、専門的な用語や構造の違いが大きなハードルとなります。

この記事では、パッシブスピーカーとアクティブスピーカーの違いを分かりやすく整理し、それぞれのメリットとデメリットを解説していきます。

さらに、利用するシーンごとに「どちらを選ぶべきか」の指針を示し、実際に両方を試してきた筆者自身の体験談も交えることで、単なる理論だけでなくリアルな使用感もお伝えします。

最終的に読者の皆さんが「自分の用途に合ったスピーカーはどちらなのか」を判断できるようになることを目的としています。

大切なのは、どちらが優れているかを一方的に決めつけることではなく、自分が求める音体験に適した選択をすることです。

この記事を読み進めることで、その答えを明確に見つけていただけるはずです。

パッシブスピーカーとは?

パッシブスピーカーの基本構造と特徴

パッシブスピーカーは、アンプを内蔵していないタイプのスピーカーです。

音源からの信号はそのままでは小さすぎるため、外部のパワーアンプで増幅したうえでスピーカーに入力されます。

内部にはコイルやコンデンサで構成されたパッシブ・クロスオーバー回路が搭載されており、音域をウーファーやツイーターに分けて再生します。

構成のイメージは以下のようになります。

音源/DAC →(プリアンプ)→ パワーアンプ → パッシブスピーカー(クロスオーバー → 各ユニット)代表的な仕様のポイントは次のとおりです。

| 項目 | 説明 | 実用のポイント |

|---|---|---|

| インピーダンス | 4Ω・6Ω・8Ωなど電気的負荷 | 低い数値ほどアンプの駆動力が必要 |

| 能率(感度) | 例:88dB/2.83V/m | 数値が低いと大出力アンプが必要 |

| 端子 | バインディングポストなど | バイワイヤ対応で拡張可能 |

| エンクロージャ方式 | 密閉型・バスレフ型など | 低音の量感やキレに影響 |

パッシブスピーカーのメリット

パッシブスピーカーの魅力は、自由度の高さと将来性の広さにあります。

- 機材の組み合わせが自由:アンプやDACを好みに合わせて選べるため、音質の方向性を自分でコントロール可能。

- 段階的にアップグレードできる:アンプだけ、DACだけといった部分的な更新で音質を伸ばせる。

- 発熱源を分離できる:アンプを外付けにすることでスピーカー自体の寿命にも良い影響がある。

- 拡張性が高い:サブウーファーやDSPの追加、バイアンプ接続など高度なシステム構築が可能。

こうした特性から、音質にこだわるオーディオファンや「自分のシステムを育てたい」という人に選ばれる傾向があります。

パッシブスピーカーのデメリット

一方で、パッシブスピーカーには初心者にとってややハードルの高い部分もあります。

- アンプが必須:本体だけでは音が出ず、別途パワーアンプを用意する必要がある。

- コストがかさみやすい:スピーカーに加えアンプやケーブル、スタンドなど周辺機材も必要になり、合計金額が膨らみやすい。

- マッチングが難しい:スピーカーの能率やインピーダンスによってアンプの性能要件が変わり、相性を見極めなければならない。

- 手軽さで劣る:電源や配線が増えるため、設置の自由度や扱いやすさはアクティブスピーカーに劣る。

パッシブスピーカーは、「音質を突き詰めたい」「機材選びそのものを楽しみたい」という人に最適です。

逆に、設置の簡単さや初期費用の安さを重視する人には不向きといえます。

アクティブスピーカーとは?

アクティブスピーカーの基本構造と特徴

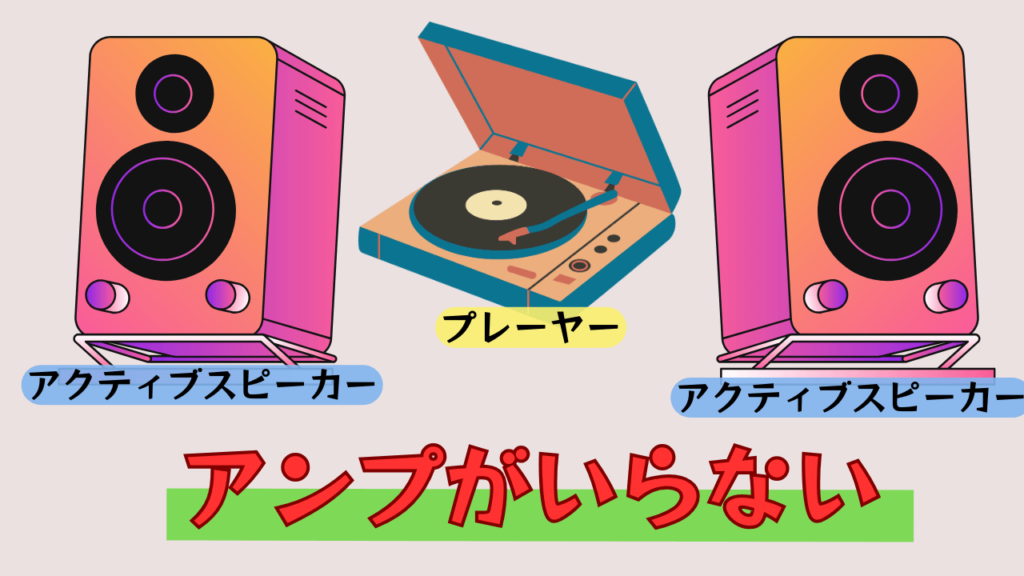

アクティブスピーカーは、スピーカー本体にアンプを内蔵しているタイプです。

外部アンプを用意する必要がなく、音源と直接つなぐだけで再生できるため、初心者でも扱いやすいのが大きな魅力です。

内部設計には2つの方式があります。

- パワード型:パワーアンプを内蔵し、帯域分割はパッシブクロスオーバーで行う方式。

- フルアクティブ型:DSPなどのアクティブクロスオーバーで信号を分け、ユニットごとに独立したアンプで駆動する方式。

フルアクティブ型はコストが上がりますが、より精密な制御が可能で、小型モデルでも音のバランスを取りやすいという特徴があります。

代表的な入力端子や用途を整理すると次のようになります。

| タイプ | 主な入力端子 | 用途 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| デスクトップ用 | USB / 3.5mm / Bluetooth | PCやスマホと接続 | 小型で手軽、音量調整やリモコン付きモデルも多い |

| スタジオモニター | XLR / TRS(バランス) | 音楽制作や編集 | フラットな音質、入力感度やルーム補正機能を搭載 |

| テレビ・リビング用 | 光デジタル / HDMI ARC / Bluetooth | 映画・ゲーム鑑賞 | 豊かな低音、サブウーファー出力や入力切替が便利 |

アクティブスピーカーのメリット

アクティブスピーカーの最大の利点は「設置の簡単さ」と「最適化された設計」です。

- 配線がシンプル:電源と音源ケーブルを接続するだけで使用可能。

- メーカーが音質を最適化済み:ユニットとアンプの相性を調整済みで、初期からバランスの良い音を楽しめる。

- 省スペースでコスパ良好:外部アンプが不要なため、導入コストを抑えられる。

- 機能が豊富:USB-DAC、Bluetooth、光デジタル入力、自動スタンバイ機能など、日常的に便利な仕様を備えている。

特に、PCのデスク周りやテレビ横で「手軽に音質を向上させたい」と考えている人にとっては理想的な選択肢です。

アクティブスピーカーのデメリット

一方で、アクティブスピーカーには注意すべき点もあります。

- 拡張性が低い:アンプが内蔵されているため、外部機材で音の方向性を大きく変えることが難しい。

- 故障時のリスク:スピーカーとアンプが一体化しているため、不具合が起きると丸ごと修理や買い替えになるケースが多い。

- 発熱や経年劣化の影響:内蔵アンプは熱を持ちやすく、長期的には部品の寿命に影響を及ぼす可能性がある。

- ノイズ対策が必要な場合もある:PC接続ではグラウンドループによるハムノイズが発生することがあり、バランス接続やアイソレーターでの対策が求められる。

購入前に以下のポイントを確認しておくと失敗を防げます。

- 自分の機器に合った入力端子が備わっているか

- 音量調整方法(リモコンや本体ノブ)が使いやすいか

- 設置場所とツイーターの高さが合っているか

- 部屋の広さに対して低音再生能力が十分か

- サブウーファー出力など拡張機能の有無

アクティブスピーカーは、「とにかく簡単に良い音を楽しみたい」「機材の組み合わせに悩みたくない」という人に向いています。

特にPCやテレビなど、限られたスペースで使うケースではメリットが大きいでしょう。

ただし、音の方向性を細かく調整したい人や長期的にシステムを拡張したい人にとっては制約も多いため、パッシブスピーカーとの違いを理解したうえで選ぶことが重要です。

パッシブスピーカーとアクティブスピーカー「どっちを選ぶべきか?」用途別おすすめ

スピーカー選びで最も多い悩みが「結局パッシブとアクティブ、どっちを選べば正解なのか」という点です。

答えはシンプルで、用途や環境によって最適なタイプは変わるということ。

ここでは、代表的なシーンごとにおすすめの選び方を整理します。

音楽鑑賞・オーディオマニアの場合

じっくり音楽を聴き込みたい、音質を追求したいという人にはパッシブスピーカーがおすすめです。

- 外部アンプやDACを組み合わせて、自分好みの音質に仕上げられる

- 長期的に機材をアップグレードしていけるため、成長するシステムを楽しめる

- 部屋の広さや設置方法に合わせた調整が可能

ただし、アンプ選びや配線には一定の知識が必要で、コストも上がりやすい点は理解しておきましょう。

PC・テレビ・日常使いの場合

手軽さや省スペースを重視するなら、迷わずアクティブスピーカーです。

- アンプが内蔵されているため、電源と音源をつなぐだけで使える

- USBやBluetooth、光デジタルなど接続方法が豊富で、現代的な機器と相性が良い

- 初期費用が抑えられ、設置もシンプル

特に、デスクトップやリビングのテレビ周りなど「限られたスペースでサッと使いたい」環境では、アクティブの利便性が光ります。

将来の拡張性やコストを考える場合

どちらを選ぶか迷う人は、自分が長期的にどう使いたいかを基準にすると判断しやすくなります。

| 判断基準 | アクティブ向き | パッシブ向き |

|---|---|---|

| すぐに使いたい | ◎ | △(アンプ必須) |

| 初期費用を抑えたい | ◎ | △ |

| 音質を追求したい | △ | ◎ |

| システムを成長させたい | △ | ◎ |

| 設置スペースが限られる | ◎ | △ |

結論の目安

- 「今すぐ簡単に音を良くしたい」→ アクティブ

- 「自分好みに音を育てていきたい」→ パッシブ

パッシブとアクティブは優劣で選ぶものではなく、自分のライフスタイルや目的に合わせて選ぶのが正解です。

日常的に気軽に楽しみたい人はアクティブ、音質や拡張性にこだわりたい人はパッシブが向いています。

パッシブスピーカーとアクティブスピーカーに関する私の体験談

導入のきっかけと環境

最初にスピーカーを選ぶとき、私は「音質をとことん追求したい」と思いつつも、「日常で手軽に使えるものも欲しい」という相反する希望を持っていました。

そこで、書斎(8畳・PCデスク中心)とリビング(12畳・テレビ中心)でパッシブとアクティブの両方を導入し、実際に使い分けることにしました。

パッシブスピーカーを使ったとき

ブックシェルフ型のパッシブスピーカーに、小型の外部アンプを組み合わせて使い始めました。

良かった点

- アンプを変えるだけで音のキャラクターが大きく変化し、音作りの自由度が高い

- 鳴らし込みを進めると音場の広がりが増し、ボーカルの定位がしっかりする

- サブウーファーを追加してから映画やゲームの迫力が一段と向上

苦労した点

- 初期設定では低音が膨らみすぎ、壁との距離を30cmから45cmに調整して改善

- 小音量再生では音が痩せがちで、アンプを静音性の高いモデルに変えてようやく満足できた

このように、試行錯誤を重ねることで「自分好みの音」を作れるのがパッシブの魅力だと実感しました。

アクティブスピーカーを使ったとき

一方で、PCデスクやテレビにはアクティブスピーカーを導入しました。

良かった点

- 電源とケーブルをつなぐだけで使える手軽さ

- 小音量でも定位が崩れず、夜間の作業BGMでも聴きやすい

- 光入力やUSB-DAC内蔵モデルは、PCやテレビとの相性が抜群

注意点

- PC接続ではノイズが出ることがあり、USBアイソレーターを追加して解決

- 音質を大きく変えたいときは機材を足すのではなく、スピーカー本体の買い替えが必要

利便性を優先する場面では、やはりアクティブが強いと感じました。

体験を通じた比較

両方を使ってみて感じた特徴をまとめると以下のようになります。

| 評価軸 | パッシブスピーカー | アクティブスピーカー |

|---|---|---|

| 小音量での表現 | △(工夫で改善可能) | ◎(近接でもバランス良好) |

| 音質の追い込み | ◎(アンプやDACで変化大) | △(機材での調整は限界あり) |

| 設置・配線の手軽さ | △(アンプ必須・配線多め) | ◎(シンプル) |

| 拡張性 | ◎(サブ・バイアンプなど柔軟) | △(買い替えが現実的) |

| コストの見通し | △(追加投資が必要) | ◎(初期投資が明確) |

最終的な使い分け

私の場合は、最終的にこのように落ち着きました。

- 平日・作業や日常使い → アクティブスピーカー(手軽・小音量でも快適)

- 休日・じっくり音楽鑑賞 → パッシブスピーカー(拡張性と音質の自由度)

どちらか一方ではなく、それぞれの強みを活かす形で併用するのが、最も満足度の高い選択でした。

パッシブスピーカーとアクティブスピーカの違いに関するQ&A

スピーカー選びに関する一般的な疑問とその回答をまとめました。

パッシブスピーカーとアクティブスピーカー、そもそも何が違うの?

最大の違いは「アンプを内蔵しているかどうか」です。パッシブはアンプが別途必要、アクティブは本体にアンプを内蔵しており、接続すればすぐに音が出ます。

初心者におすすめなのはどっち?

初めての人にはアクティブスピーカーがおすすめです。配線がシンプルで扱いやすく、PCやテレビにつなぐだけで使えます。

音質を追求するならどっち?

音質の追い込みや機材の組み合わせを楽しみたいならパッシブスピーカーです。アンプやDACを好みに合わせて選べるため、細かいチューニングが可能です。

小音量でも良い音を楽しみたいなら?

小音量での再生に強いのはアクティブスピーカーです。内蔵アンプとユニットの相性が最適化されており、夜間のリスニングでもバランスが崩れにくいのが特徴です。

長期的にコスパが良いのはどっち?

初期費用はアクティブが安く済みますが、長期的にはパッシブが有利です。アンプやDACを交換してシステムを強化できるため、スピーカー自体を長く使い続けられます。

映画やゲームを楽しむならどっち?

手軽に迫力ある音を楽しみたいならアクティブ、サブウーファーを組み合わせて本格的に臨場感を出したいならパッシブが向いています。

音楽制作やモニター用途ならどっち?

正確な音を求める音楽制作には、フラットな特性を持つアクティブモニタースピーカーがおすすめです。定位やバランスの確認がしやすい設計になっています。

部屋が狭いけど大丈夫?

6〜8畳程度のワンルームやデスクトップならアクティブスピーカーの小型モデルが適しています。省スペースで扱いやすく、近距離でも良い音を楽しめます。

将来的にサブウーファーを追加したい場合は?

パッシブでもアクティブでも可能ですが、アクティブを選ぶならサブアウト端子の有無を確認しましょう。パッシブならアンプやAVアンプを活用して柔軟に連携できます。

高音質なハイレゾ音源を聴くならどっちが向いている?

どちらでも可能ですが、パッシブは高性能DACやアンプを組み合わせられるため、ハイレゾ再生のポテンシャルを最大限引き出しやすいです。アクティブは対応DACを内蔵していれば手軽に楽しめます。

故障やトラブルが起きた場合はどっちが安心?

パッシブはアンプとスピーカーが独立しているため、壊れた部分だけ修理・交換すれば済みます。アクティブは一体型なので、修理コストが高くなったり買い替えが必要になる場合があります。

スマホやタブレットから直接音を出したいときは?

Bluetooth機能を搭載したアクティブスピーカーが最適です。ワイヤレス接続できるので、日常利用にも便利です。

音の定位(楽器や声の位置感)を重視するなら?

スタジオモニター系のアクティブスピーカーは、フラットで正確な定位を実現しやすく、音の配置を重視するリスニングや制作に向いています。

投資するなら最初にスピーカー?アンプ?

パッシブを選ぶ場合は、まずスピーカーを重視すると満足度が高いです。アンプは後からグレードアップしても効果が得られます。

最終的にどっちを選ぶ人が多い?

初心者やライトユーザーはアクティブを選ぶ人が多いですが、音楽にこだわる人やオーディオを趣味にする人はパッシブに行き着くケースが少なくありません。

パッシブスピーカーもアクティブスピーカーもどっちもオススメを紹介!

パッシブスピーカーのおすすめ〇選!

YAMAHA 「NS-BP200」

- 非常に低価格ながらもその高い音質に定評のあるスピーカー

- 本格的なオーディオシステムを安価で組み上げる際に筆頭となる選択肢の一つ

Denon 「SC-M41」

- こちらも低価格ながら高品質のDenon製スピーカー

- Denonはアンプも非常に人気の高いメーカーなので、Denon製で併せて使いたい方には特に◎

SONY 「SS-CS5」

- 「価格破壊」の呼び声が高い、超ハイコスパの1台

- 音に対する好みや感じ方はひとそれぞれですが、この機種はクセも強くないので多くの人が気に入るであろうスピーカーだと思います

DALI「Oberon1」

- 音の解像度は高く、特に高音の煌びやかさは聴いた瞬間に感じ取れるレベル

- まるで目の前で演奏しているように感じるほどの空間表現で、臨場感が非常に高い

YAMAHA 「NS-F350」

- 「トールボーイ型」という縦長のスピーカーにもパッシブスピーカーは多い

- 大きそうに見えて(確かに大きいけど)、設置面積は意外と小さいので部屋の空間をうまく使って迫力のあるサウンドを楽しめる

アクティブスピーカーのおすすめ〇選!

Anker 「Soundcore 3」

- Bluetoothスピーカーも立派なアクティブスピーカーのうちのひとつ

- ド定番品にして聴けば人気な理由もわかるAnkerの超ハイコスパスピーカー

FunLogy「Soundbar」

- 「サウンドバー」と呼ばれるテレビやPCのモニターの下に設置する横長のタイプのスピーカーもアクティブスピーカーの一種

- 日本のメーカーながらも高コスパで、コンパクトながらも質の高い低域を再現

TASCAM 「VL-S3」

- 非常に低価格なうえ小型ながらも、大きな音量でもあと割れしないで鳴らすパワーも兼ね備える

- モニター用として売り出されているが、低音の強さに特徴があり、個人的にはリスニング向きの方が需要があるように感じる

EDIFIER 「R1700BTs」

- コスパが高い製品を連発するEDIFIERの人気スピーカー

- Bluetoothにも対応しているのでスマホなどの音楽を再生することも可能

IK Multimedia 「iLoud Micro Monitor」

- 正確な音を高音質で求められるモニタースピーカー界でド定番品の座を守り続けている1台

- 非常にコンパクトなのも魅力で、デスク周りでの使用にも活躍する

今回ご紹介したアイテムはほんの一例で、他にも価格を求めればもっと安く、質を求めればもっと高品質なものはたくさんあります。

それだけでなく、スピーカーの種類や機能も非常に多くのものが存在するので、是非色々調べてみてください。

パッシブスピーカーとアクティブスピーカーどっちを選ぶか?についてのまとめ

パッシブスピーカーとアクティブスピーカーは、それぞれに強みと弱みがあります。

大切なのはどちらが優れているかではなく、自分の使い方や目的に合っているかという視点です。

以下で最終的な整理を行います。

タイプ別の最終整理

| 比較項目 | パッシブスピーカー | アクティブスピーカー |

|---|---|---|

| 手軽さ | △ アンプ必須で配線も複雑 | ◎ 電源と音源をつなげばすぐ使える |

| 音質の追い込み | ◎ アンプやDACの組み合わせで自由度大 | △ 基本はメーカー設計通り |

| 拡張性 | ◎ サブウーファー追加、バイアンプなど可能 | △ 買い替えが現実的 |

| 初期コスト | △ 機材を揃える分だけ高め | ◎ 本体だけで完結しやすい |

| 小音量での表現 | ◯ 工夫次第で改善可能 | ◎ DSP最適化で崩れにくい |

| 長期利用 | ◎ 故障しても単体交換可能 | △ 修理・買い替えが前提 |

どんな人におすすめか

アクティブスピーカーが合う人

- 設置や操作をシンプルにしたい

- PCやテレビの音を手軽に良くしたい

- 初期コストを抑えて導入したい

パッシブスピーカーが合う人

- 音質を徹底的に追い込みたい

- 機材をアップグレードしながら長期的に楽しみたい

- 音楽鑑賞を「趣味」として深めたい

導入前に確認すべきポイント

購入前に以下をチェックすると失敗が少なくなります。

- 使用環境(部屋の広さ・設置距離)が合っているか

- 入力端子(USB/光/HDMI ARC/XLRなど)が必要十分か

- 小音量でも満足できる仕様か(アクティブならDSP有無、パッシブならアンプの静粛性)

- 将来的にサブウーファーや追加機材を使いたいかどうか

迷ったときの3ステップ

- 手軽さを優先する? → YESならアクティブ

- 音作りを追い込みたい? → YESならパッシブ

- 長期的にシステムを育てたい? → YESならパッシブ、NOならアクティブ

実際の使い分けの目安

- 日常利用(PCやテレビ) → アクティブスピーカーで十分

- 週末の音楽鑑賞や映画鑑賞 → パッシブスピーカー+外部アンプで豊かな音場

- 音楽制作や作業用 → アクティブモニター型が最適

パッシブスピーカーとアクティブスピーカーどっちを選ぶか?についての総括

パッシブスピーカーとアクティブスピーカーは、それぞれが異なる魅力を持ち、どちらが優れているかという単純な比較では語れません。

パッシブはアンプやDACとの組み合わせによって音を作り込む自由度と拡張性に優れ、長期的にオーディオを育てていく楽しみがあります。

一方でアクティブは設置の手軽さや機能性が際立ち、限られたスペースや日常的な使用において高い利便性を発揮します。

最終的に大切なのは、音楽や映像をどのような環境で楽しみたいか、そして自分が求める体験がどちらにより近いかを見極めることです。

用途に合った選択をすれば、きっと満足度の高い音との出会いが得られるでしょう。

あなたのライフスタイルに寄り添う一台を選び、日常を豊かに彩る音の世界を存分に楽しんでください。