近年、ポータブルオーディオの世界では「Bluetoothレシーバー兼USB DAC」が定番となりつつあります。

スマートフォンのイヤホンジャックが次々と廃止される中、有線イヤホンやヘッドホンの音質を最大限に引き出す手段として、これらのデバイスが注目を集めているのです。

その中でも、Shanlingが満を持して投入した最新モデル「UP6」は、単なる後継機というより、ポータブルDACアンプの常識を塗り替えるほどの進化を遂げた意欲作です。

従来モデル「UP5」から約3倍に跳ね上がった出力性能や、ESS製の上位DACチップ「ES9069Q」のデュアル構成、そして圧倒的な機能性を誇る液晶画面と物理ボタンの組み合わせなど、多くの点で「上位機種並み」の存在感を放っています。

ただし、それらの進化の裏にはトレードオフも存在します。

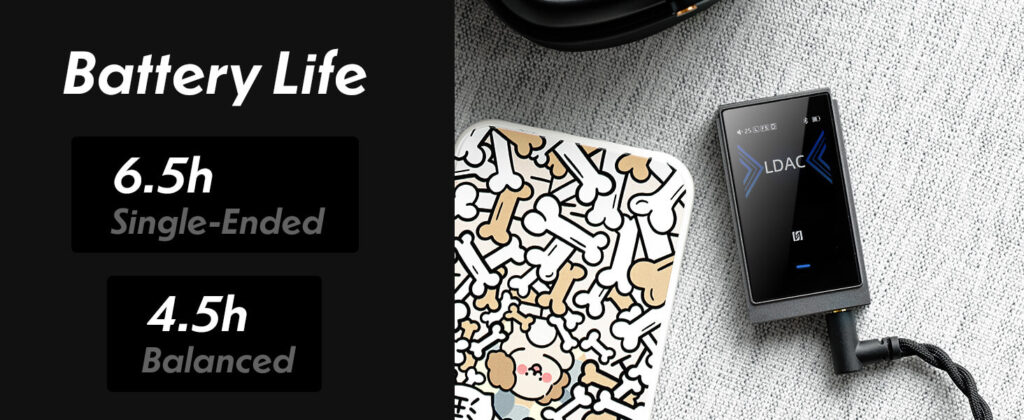

例えば、連続再生時間の短縮や、一部のBluetoothコーデックの非対応問題など、ユーザーが注意すべき点も少なくありません。

この記事では、Shanling 「UP6」がどのようなユーザーにとって理想的な選択肢となるのか、スペックや使用感、音質面を詳細にレビューしながら掘り下げていきます。

単なる数値スペックの羅列ではなく、実際の使用シーンを意識した「リアルな視点」でお届けします。

「UP6」が気になっている方、あるいはポータブルオーディオ環境を本気でアップグレードしたい方にとって、有益な情報となれば幸いです。

Shanling 「UP6」とは?

Shanling 「UP6」は、ポータブルサイズながら本格的な音質と多機能性を両立したBluetoothレシーバー兼USB DACです。

従来のShanling製品の設計思想を受け継ぎつつ、出力性能、DAC構成、UI、接続方式に至るまで大幅な強化が図られており、ハイエンド志向のユーザーにも応えられるポテンシャルを備えています。

製品概要とポジショニング

「UP6」は、「据え置きクラスに迫る音質を、ポータブルサイズで実現する」ことをコンセプトに開発された製品です。

使用環境に応じてBluetoothまたはUSB接続が選べ、スマホやPC、ゲーム機などと組み合わせて高音質再生を可能にします。

主な特徴:

- ハイゲイン時最大出力:最大626mW(4.4mmバランス接続時)

- DACチップ:ESS製 ES9069Q ×2(デュアルDAC構成)

- アンプチップ:SGMicro SGM8262 ×2

- Bluetoothチップ:Qualcomm QCC5125

- 対応コーデック:LDAC、aptX HD/LL、AAC、SBC(※aptX Adaptiveは非対応)

- ディスプレイ搭載:1インチ未満のカラー液晶で視認性良好

- 物理ボタン操作対応:スクリーンタッチ式ではなく確実な操作性

前モデルUP5との主な違い

「UP6」は前モデル「UP5」からの正常進化であり、特に以下の点で大きな進化を遂げています:

| 比較項目 | UP5 | UP6 |

|---|---|---|

| 最大出力 | 約240mW(バランス) | 約626mW(バランス) |

| DACチップ | ES9219C x2 | ES9069Q ×2(上位モデル) |

| 操作インターフェース | ボタン+LED表示 | ボタン+液晶ディスプレイ |

| 接続方式 | Bluetooth / USB DAC | Bluetooth / USB DAC |

| 機能の柔軟性 | 最小限 | フィルター・EQ・表示設定など多機能 |

| バッテリー持続時間 (バランス使用時) | 最大11時間以上 | 約4.5時間 |

進化点のポイント

- 音質・パワーともに据え置き機並みのパフォーマンス

- ディスプレイ付きで、直感的な設定変更が可能に

- 高負荷を伴う設計により、バッテリー駆動時間は短縮

「UP6」が対象とするユーザー層

「UP6」は明確に「音質重視」のユーザーをターゲットにした製品です。

以下のようなニーズを持つユーザーに最適です:

想定ユーザー:

- ハイインピーダンスなヘッドホンやイヤホンを使用するユーザー

→ 高出力対応により、駆動力の不足を感じにくい - 自宅でも外出先でも音質に妥協したくないオーディオファン

→ BluetoothとUSB DACの両対応により幅広い使い方が可能 - スマホのバッテリー消費を抑えつつ有線で高音質を得たいユーザー

→ 内蔵バッテリー駆動でスマホ側の電力消費を抑えられる - 自分の好みに合わせて細かく音を調整したい人

→ EQ、フィルター設定、ボリュームバランスなどが自在に設定可能

一方で、バッテリー持続時間が短めであることから「音楽を流しっぱなしにしたいライトユーザー」には少しオーバースペックとも言えます。

手軽さよりも音質や機能性を最重視する人向けの「本格派ガジェット」と位置付けられるでしょう。

Shanling 「UP6」のハードウェアと基本仕様の詳細

Shanling 「UP6」は、小型ボディながらもフラグシップ並の構成を備えた高性能ポータブルDACです。

高出力・高音質・多機能という三拍子を実現するため、内部のハードウェアには妥協のないパーツが採用されています。

ここでは、「UP6」の核となる設計や構成を詳しく見ていきます。

DAC・アンプ構成と出力性能

「UP6」の最大の特長は、同サイズ帯では突出した出力性能にあります。

DAC構成

- チップ名:ESS製 ES9069Q ×2(デュアル構成)

- 位置付け:ES9219系よりも1クラス上のフラグシップ相当

- 特長:

- 広ダイナミックレンジ

- 低歪み・高S/N比

- デジタルフィルター変更対応

アンプ構成

- チップ名:SGMicro SGM8262 ×2

- 特長:電力効率と出力のバランスに優れ、ノイズレスなドライブ力を実現

出力スペック(メーカー公称値)

| 接続方式 | 出力(ハイゲイン) | 出力(ローゲイン) |

|---|---|---|

| 3.5mm シングルエンド | 約195mW @ 32Ω | 約125mW @ 32Ω |

| 4.4mm バランス | 約626mW @ 32Ω | 約320mW @ 32Ω |

※通常のポータブルDAC(約100〜200mW)と比較しても圧倒的

備考:

- ハイゲインでもノイズが極めて少なく、インピーダンスの低いイヤホンでも運用可

- ボリューム設定は非常に細かく調整可能

Bluetooth・USB対応と対応コーデック

UP6は「Bluetooth DAC」と「USB DAC」のハイブリッド運用に対応し、使い方に応じて柔軟に切り替えが可能です。

Bluetooth構成

- チップ:Qualcomm QCC5125

- 対応コーデック:

- SBC

- AAC

- aptX

- aptX HD

- aptX LL(Low Latency)

- LDAC

※aptX Adaptiveは現時点で非対応(QCC5125は対応可のため、今後のFWアップデートで改善期待)

USB DAC構成

- 対応解像度:最大768kHz / 32bit PCM、DSD対応

- 対応モード:

- UAC 2.0(通常のUSB DACモード)

- UAC 1.0(Nintendo Switchなどとの互換性確保のための旧仕様対応)

通信端子

- USB-C(音声伝送・充電兼用)

- 本体にはバッテリーを内蔵しており、スマホなど接続機器のバッテリーを消費しないのが特徴

本体デザインと操作性

「UP6」はユーザビリティを考慮した設計が随所に施されています。

以下に外観と操作系のポイントを整理します。

外観とビルドクオリティ

- メタリック仕上げで高級感あり

- 片手に収まるポータブルサイズ(スマホを小型化したようなデザイン)

- 両サイドに溝があり、グリップ性も良好

- 重量は見た目より軽量で取り回しが良い

操作系統

- 1インチ未満のカラー液晶搭載

→ ゲインや接続モードなどの状態を常時確認可能 - 物理ボタン採用:上・下・中央に並ぶ3ボタン構成(マルチファンクションキー)

- 操作感:直感的だが慣れが必要。ボタンの形状が同一なので最初はやや混乱あり

主なメニュー項目(一部)

| メニュー項目 | 説明 |

|---|---|

| Gain切替 | Low / High の切替(出力を変更) |

| DACモード切替 | デュアルDAC使用の有無 |

| デジタルフィルター | 音のエッジ感や余韻の長さを調整 |

| EQ調整 | イコライザープリセットまたはカスタム可能 |

| UACモード | UAC1.0 / UAC2.0 切替 |

| 画面輝度・消灯時間・角度 | 視認性とバッテリー管理に関わる設定項目 |

| LRバランス | 左右の音量バランスを微調整 |

| 起動時音量設定 | 電源投入時の初期音量を設定可能 |

| 初期化 / FWアップグレード | 本体リセットやファームウェア更新 |

アプリ連携:Eddict Player(iOS/Android対応)

- Bluetooth接続時にのみ使用可能

- コーデックの確認やEQ調整などが可能

- Bluetoothコーデックの設定変更はアプリのみ対応

このように、Shanling 「UP6」は見た目以上に多機能かつ高性能な設計がなされており、「小型の筐体に据え置きクラスの体験を詰め込んだ」モデルとして非常に魅力的です。

Shanling 「UP6」の使い勝手と音質評価

Shanling 「UP6」はスペック上の性能だけでなく、日常使用においてもその実力を発揮します。

音質傾向、使用シナリオごとの違い、そして操作性までを網羅的に解説します。

音質の傾向とフィルター・EQ調整

「UP6」は、DACチップ「ES9069Q」をデュアル構成で搭載し、音質的には極めてニュートラルでクリアな方向性を持っています。

特定帯域を強調することなく、再生機器やイヤホン本来の特性を引き出す“リファレンス的”な味付けが印象的です。

音質の特徴

- 高音域:繊細で伸びやか、シャリつきなし

- 中音域:ボーカルが明瞭で定位感がしっかり

- 低音域:引き締まりつつも量感あり。膨らみすぎない

- 音場:横方向に広く、奥行き感はやや控えめ

- 解像度:全帯域で粒立ちの良さがあり、情報量が豊富

音質調整機能

- デジタルフィルター:複数のモードから選択可能。シャープさ・柔らかさの調整に便利

- EQ(イコライザ):プリセットとカスタム両対応。アプリ「Eddict Player」からも設定可能

| フィルターモード例 | 特徴 |

|---|---|

| Sharp Roll-off | 高解像でエッジが際立つ音 |

| Slow Roll-off | 滑らかで自然な響き |

| Short Delay | 明瞭感とスピード感を強調 |

有線・無線の使用シナリオと違い

「UP6」は「USB DAC」と「Bluetooth DAC」の両モードに対応しており、状況に応じて柔軟に使い分けられます。

USB DACモード

- 接続安定性:非常に安定。ドライバレスでスマホ・PCともに認識良好

- 音質:Bluetoothより高解像・高ダイナミクスで有利

- 利点:スマホのバッテリーを消費せず、安定した高音質が得られる

- 制限:連続使用時間はやや短い(約4.5時間バランス時)

Bluetoothモード

- コーデック対応:LDAC、aptX HD/LL、AAC、SBC(aptX Adaptiveは非対応)

- 使用感:

- AndroidではLDACでの高音質再生が可能

- iPhoneではAACでの接続が中心

- 利点:

- ケーブル不要で自由度の高いリスニングが可能

- NFC対応でペアリングも容易

| 項目 | USB DAC接続 | Bluetooth接続 |

|---|---|---|

| 音質 | ◎(DSD対応、768kHz対応) | ○(LDACで高音質) |

| 操作性 | △(ケーブル必須) | ◎(完全ワイヤレス) |

| 接続安定性 | ◎ | ○(コーデックにより異なる) |

| スマホバッテリー | 消費しない | 消費する |

操作性・接続の安定性に関する印象

操作性

- 物理ボタン式で誤操作しにくく、スクリーンと連動してメニューを確認可能

- マルチファンクションキー長押しで詳細設定にアクセス

- UI表示が直感的で、音量・ゲイン・フィルターなどの情報を即座に確認できる

操作で感じた細かいポイント

- 消灯状態からの再点灯は電源ボタンのみ(直感的にはやや不便)

- ボタン3つの形状が同じため、暗所では慣れが必要

- 設定記憶機能あり:再接続時に前回の状態を保持

接続安定性

- USB DAC接続では、動作は安定しバグもほぼ見当たらず

- Bluetooth接続では、Pixel系端末との相性に注意(LDACの「音質重視モード」では途切れが発生するケースあり)

- iOSデバイスとのUSB接続では、「UP6」側でのみ音量調整可能

対応アプリ:Eddict Player

- Bluetooth経由での設定変更が可能

- 専用アプリでの操作は、EQやコーデック確認が主用途

「UP6」は、単なるポータブルDACを超えて、音質と機能性の両立を高いレベルで実現しています。

高出力環境に対応しながらも、低インピーダンス機器でもノイズレスな駆動が可能という点で、幅広いユーザーに対応できる完成度の高い1台です。

Shanling 「UP6」を使用した私の体験談・レビュー

■ 購入のきっかけと導入背景

これまで私はShanling 「UP5」を通勤中の音楽鑑賞や、自宅での軽いリスニング用途に使用していました。

しかし、以下のような不満を感じるようになり、より高出力なDACを求めていたのです:

- ハイインピーダンスのヘッドホンを満足に鳴らせない

- フィルター設定やEQ調整の自由度が不足

そんな中でShanling 「UP6」の存在を知り、「UP5の進化版」としてではなく、「ポータブル機としての完成形」に近いのでは?と期待して導入しました。

■ 実際の使用シーンと評価

【シーン1】自宅での据え置き的なUSB DAC運用

- 接続機器:WindowsノートPC → Shanling 「UP6」(USB接続) → 開放型ヘッドホン(300Ω)

▶ 結果と感想

- ゲインはハイに設定、ボリューム50%前後でしっかりとした駆動力を感じた

- 音の密度と力感が一気に向上し、細かい余韻や定位感が明確

- 低音は膨らまず、タイトで深みのある音像を再現

- 左右のLRバランス調整機能が地味に便利で、ヘッドホンのクセ補正に活用

▶ 気になった点

- 長時間のバランス運用でバッテリー消費が激しい(約4.5時間)

- USB充電と音声伝送の切替タイミングで、まれに認識エラーあり(再起動で解決)

【シーン2】外出先でのBluetooth使用(通勤・カフェなど)

- 接続機器:Androidスマートフォン(LDAC対応)→ Shanling 「UP6 」→ 有線イヤホン(16Ω)

▶ 結果と感想

- LDAC接続は非常に安定。地下鉄でも途切れがほぼなく、快適

- ローゲイン運用でも十分な音量が確保でき、ノイズフロアは驚くほど低い

- 通常のBluetooth DACでは物足りなかった空間再現性が段違い

▶ 利便性の評価

- 物理ボタン操作は電車内でも安心して使える(誤タッチなし)

- NFC対応でスマホにタッチするだけで即ペアリングは非常に快適

▶ 不満点

- ディスプレイが消灯後、再点灯するには電源ボタンが必須

→ ボリューム操作などでは画面が点かないのは若干ストレス

■ 操作・UI面の体感

【ディスプレイとメニュー】

- 状態が常時確認できる液晶は、特に音量・コーデック確認に重宝

- メニューの階層はシンプルだが、操作慣れは必要(ボタン形状が似ているため)

- イコライザとフィルターは効果がはっきりしていて、イヤホンごとに最適化が可能

【Eddict Playerとの連携】

- EQや起動音量、ディスプレイ輝度などの細かい調整が可能

- Bluetooth経由のみ対応という制限はあるが、アプリの使い勝手は上々

■ 他DACとの比較から見えた特徴

| 比較項目 | 一般的なBT DAC(UP5含む) | Shanling 「UP6」 |

|---|---|---|

| 出力性能 | 100〜200mW前後 | 最大626mW(バランス)で圧倒的 |

| 音質の解像感 | ややマイルド/柔らかめ | シャープで細かい音まで描写 |

| 操作系 | LED表示+簡易ボタン | 液晶+多機能ボタンで情報量多い |

| ノイズ耐性 | IEM使用時にノイズ混入しやすい | ノイズ極少。16Ωイヤホンでも快適 |

| 利便性 | 軽量・シンプル操作が優位 | 多機能ゆえに多少操作慣れが必要 |

■ 結論:この製品で満たされたこと・気づいたこと

- 「携帯できる据え置きDAC」という感覚。音質も操作性も妥協なし

- 低インピーダンスから高インピーダンスまで、これ一台で幅広くカバー可能

- 外出先でケーブルレスが良ければBluetooth、有線で音質優先ならUSB DAC。場面で切り替えられる柔軟性が強み

実際に使って感じた、印象的だった点まとめ

- 高出力なのにノイズがない安心感

- 見た目も使い勝手も「ガジェット感」があり、使っていて楽しい

- バッテリーの持ちはやや短めだが、音質を考えれば納得できる

Shanling 「UP6」に関するQ&A

Shanling 「UP6」に関して、よく聞かれそうな質問とその回答をまとめました。

「UP6」はどんな人におすすめですか?

音質重視で、さまざまなイヤホン・ヘッドホンを使い分ける方に特におすすめです。高出力でありながらノイズが非常に少なく、インピーダンスの高いヘッドホンや低インピーダンスのIEMでもバランスよく駆動できます。EQやデジタルフィルターも細かく調整可能なため、音質を追い込む楽しさを味わいたい方にも最適です。

バッテリーはどれくらい持ちますか?

使用モードによって異なりますが、以下が目安です。

| モード | 再生時間(メーカー公称値) |

|---|---|

| シングルエンド出力 | 約6.5時間 |

| バランス出力 | 約4.5時間 |

ただし、高出力環境やLDAC接続時などはさらに短くなることがあります。長時間使用する場合はモバイルバッテリーの併用がおすすめです。

aptX Adaptiveには対応していますか?

現時点では非対応です。搭載されているBluetoothチップ「QCC5125」は本来aptX Adaptiveに対応していますが、製品仕様としては未実装の状態です。今後のファームウェアアップデートで対応が期待されます。

ゲーム用途にも使えますか?

使用可能です。「UP6」は「UAC1.0モード」にも対応しており、Nintendo Switchのような旧規格のUSBオーディオにも接続できます。遅延を抑えたいなら、USB DACモードでの使用が最も安定かつ低レイテンシです。Bluetooth接続の場合は、aptX LL(Low Latency)に対応していますが、送信側(スマホやPC)も対応している必要があります。

操作は難しくないですか?

基本操作は物理ボタンで直感的ですが、ボタンがすべて同形状で並んでいるため、慣れるまで誤操作することがあります。また、設定変更にはマルチファンクションキーの長押しが必要で、多少慣れが要ります。とはいえ、表示は日本語にも対応しており、1インチ未満のカラー液晶で設定を確認しながら操作できるため、視認性は良好です。

スマホとUSB接続するとバッテリーは消費されますか?

「UP6」は内蔵バッテリーで駆動するため、スマホのバッテリーを消費しません。外部電源不要で、スマートフォン側の電力を温存できる点が非常に優れています。外出時でも安心してUSB DACモードを活用できます。

iPhoneとUSB接続は問題なく使えますか?

基本的には使用可能ですが、iPhone側の仕様により音量調整が無効になるケースがあります。この場合、「UP6」本体でのみ音量調整が可能です。Lightning端子からの変換アダプタ(Apple純正など)を介せば、安定した接続が可能です。

ィルター設定を変えると音質はどのくらい変化しますか?

デジタルフィルター設定は微妙な違いですが、音のエッジ感や余韻の長さに影響を与えます。たとえば「Sharp」系はシャキッとした輪郭、「Slow」系は柔らかくナチュラルな響きになります。ヘッドホンや楽曲のジャンルに応じて試してみると、「UP6」の繊細な調整力を実感できるでしょう。

EQ(イコライザ)はどの程度カスタマイズできますか?

EQはアプリ「Eddict Player」経由で詳細な手動設定が可能です。プリセットも用意されていますが、5バンド以上のカスタムが可能で、周波数ごとの細かなブーストやカットができます。低音強調やボーカル強調など、目的に合わせて追い込むことができます。

AndroidスマホでLDAC接続すると何か注意点はありますか?

機種によっては「音質優先モード(最大ビットレート)」で接続すると、ノイズや途切れが発生することがあります。Pixelシリーズではこの傾向が顕著です。その場合は、「自動」や「接続優先モード」への切り替えで安定することが多いです。

どのくらいのイヤホン・ヘッドホンに対応できますか?

インピーダンス16Ω〜300Ωクラスまで幅広く対応しています。高出力が必要な平面駆動型ヘッドホンやオーバーイヤー型ヘッドホンでも余裕を持って駆動できます。一方、低インピーダンスのIEMでもノイズレスで運用可能なローゲインモードも優秀です。

音質以外で「UP6」を選ぶメリットは?

音質面以外にも、「液晶表示による視認性の良さ」「物理ボタン操作の確実さ」「スマホのバッテリーを消費しない設計」「ポケットに収まる携帯性」など、日常使用における快適性が非常に高い点が魅力です。ガジェットとしての満足度も高く、音楽以外の用途でも活躍できます。

Shanling 「UP6」レビューのまとめ

■ 総合評価:ポータブルDACの完成形に近い1台

Shanling 「UP6」は、「ポータブルサイズの限界を超えた」と言っても過言ではないほどの高出力性能と音質、機能性を兼ね備えたモンスター級DACです。

ESSの最上位クラスDAC「ES9069Q」をデュアルで搭載し、SGM8262アンプとの組み合わせで、600mW超のパワーをバランス出力から叩き出すこの実力は、もはや据え置き機レベル。

また、液晶ディスプレイ+物理ボタンの直感的なUIにより、操作性と視認性のバランスも良好。EQ、フィルター、UACモード切替など使い手のこだわりを反映できる柔軟性も魅力です。

■ 特に評価すべきポイント

| 評価ポイント | 内容 |

|---|---|

| 出力性能 | 同クラス比で圧倒的なハイパワー(最大626mW) |

| 音質傾向 | 透明感・解像度・音場の広さを兼ね備えたフラット寄りの音色 |

| 接続性 | USB DAC、Bluetoothどちらでも安定運用可能 |

| 操作性・UI | 液晶付き+物理ボタンで視認性・操作性ともに高水準 |

| 対応コーデック | LDAC・aptX HD/LL・AAC/SBC(aptX Adaptiveは未対応) |

| 柔軟な機能設定 | EQ・フィルター・ボリューム初期設定・バランス調整・UAC切替など豊富 |

■ 気になる点・注意点

- バッテリー駆動時間がやや短い(高出力ゆえ):外出時はモバイルバッテリーがあると安心

- aptX Adaptiveが未対応:QCC5125は対応しているが、現時点で未実装(将来的にFW対応に期待)

- ディスプレイ再点灯仕様に癖あり:一部の操作では画面が点灯せず、初見では戸惑う可能性あり

- 物理ボタンの形状が似ている:ブラインド操作には慣れが必要

■ 向いているユーザー・おすすめしたい人

- 高インピーダンスヘッドホンを外でもフル駆動したい人

- 音質・操作性・拡張性を重視する中〜上級オーディオユーザー

- イヤホン・ヘッドホンを複数所持し、音質チューニングを楽しみたい人

- スマホやSwitchなど複数デバイスで柔軟に使い分けたい人

■ 競合製品との違い

Shanling 「UP6」は、FiiO 「BTR17」やiFi audio「Go Blu」などの競合製品と比べても、「出力の強さ」と「操作性の分かりやすさ」で明確なアドバンテージがあります。

特に、ボリュームの余裕や機器との相性でストレスを感じたことがある人にとって、「UP6」は圧倒的に頼れる存在になるでしょう。

■ Shanling 「UP6」レビューの総括

Shanling 「UP6」は、ポータブルという制約を超えた音質と駆動力を実現した、まさに“携帯できる据え置きDAC”とも言える存在です。

その高出力設計は、大型ヘッドホンや高インピーダンスな機材をしっかりと鳴らしきる一方で、ローゲインでのノイズレスな再生にも優れており、幅広いイヤホン・ヘッドホンとの相性を楽しめます。

操作性の面でも液晶と物理ボタンの組み合わせにより、細かい設定を視覚的に把握しながら直感的に操作できる点は、これまでのポータブルDACにはない快適さでした。

BluetoothとUSB両対応という汎用性に加え、デジタルフィルターやEQ調整、UACモードの切り替えなど、多機能性の高さも際立っています。

多少バッテリーの持ちは短くとも、それを補って余りあるだけの音質と機能がこの小さなボディに詰め込まれています。

音にこだわるすべてのユーザーにとって、「UP6」は「選んで後悔しない選択肢」となるはずです。

音楽の楽しみ方を、自分の手でコントロールしたい人へ――それがShanling 「UP6」が示す真価です。